Culture augmentée : quand Paris Museum Week bouscule les formats, avec l’éclairage de Jérôme Buvat.

Pendant cinq jours, fin mars, la Paris Museum Week a réuni à Paris les expériences muséales les plus innovantes. Entre immersion sensorielle, narration augmentée, dispositifs inattendus et croisements inspirants, cette semaine a dessiné en creux ce que pourrait être la culture de demain. Une sorte de « catwalk » pour institutions en quête de renouveau. Ce qu’il fallait en retenir, et le regard de Jérôme Buvat, directeur de Beaux Arts Events.

Après la Fashion Week, la Museum Week

Lancée par Beaux Arts Events, la Paris Museum Week est le nouveau rendez-vous exploratoire des professionnels d’une culture en pleine mutation. Fin mars, en marge du SITEM, ils ont été invités à s’immerger dans une multitude de formats.

Si toutes les expériences présentées n’étaient pas inédites, leur regroupement, leur mise en scène et leur appropriation sectorielle signalent une véritable bascule. À l’heure des arbitrages budgétaires, du besoin de renouveler les publics et d’une forte attente en matière d’innovation, la PMW devient un terrain d’expérimentation à échelle réelle.

« Ce n’est pas parce qu’un musée fait des millions de visiteurs que tout va bien pour lui. Nous devons repenser la médiation, élargir les publics, et retrouver ceux qu’on a perdus en route. On ne peut plus rester sur nos acquis. Ce qu’on teste aujourd’hui permet d’imaginer le musée de 2030. Ce que nous voulons, c’est préfigurer un musée plus ouvert, plus en prise avec les enjeux contemporains. », indique Jérôme Buvat, directeur de Beaux Arts Events.

Première édition… en version augmentée

Après une V0 confidentielle en 2024, PMW 2025 donne un aperçu tangible de ce que pourrait devenir la médiation culturelle à horizon 2030. Parmi les formats proposés, certains repoussaient les limites de l’immersion tout en s’ancrant dans des lieux emblématiques.

À la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Téléport 1 :1 conçu par Dassault Systèmes permettait une exploration collaborative en réalité virtuelle du mystérieux corridor nord de la pyramide de Khéops ou de la scénographie de l’exposition La saga des grands magasins. Réalité virtuelle également à la Fondation Louis Vuitton, où les visiteurs pouvaient s’immerger dans l’univers architectural de Frank Gehry accompagnés par un médiateur culturel. Le Musée de la Libération de Paris, de son côté, expérimentait la réalité mixte pour faire revivre les moments clés de la Résistance au sein du PC de Rol.

Autre proposition marquante : Noire, version démo d’une installation qui retraçait l’histoire de Claudette Colvin, figure méconnue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Coproduction de Novaya et du Centre Pompidou primée à Cannes, cette immersion en réalité augmentée mêlait archives, récits et dispositifs interactifs avec l’objectif de plonger physiquement dans l’évènement tout en restant soi-même. Une manière d’expérimenter au plus près les injustices vécues par les victimes de la ségrégation. Édifiant.

À travers ces expériences, parfois spectaculaires, parfois introspectives, c’est toute une nouvelle grammaire de la médiation qui s’esquisse. « Le secteur muséal et monumental est en veille, il bouge, il teste. Et c’est indispensable », confirme Jérôme Buvat.

Un festival de sens

Au Musée des Arts Décoratifs, le studio Magique a conçu une déambulation olfactive où quatorze parfums racontent, sans un mot, l’évolution de nos sociétés. Mais c’est sans doute l’avant première mondiale de NiGHT qui a suscité le plus d’étonnement : une immersion aquatique en réalité virtuelle, déployée dans une piscine avec masque/tuba VR étanche. Une profondeur sensorielle inédite saluée comme « surréaliste et magnifique » par Shari Frilot, conservatrice au Festival de Sundance.

Difficile de parler de perception sans évoquer les bornes « audio » Losonnante : ici le son se transmet par conduction osseuse, directement depuis les coudes. Une écoute avec le corps décuplant les vibrations, le ressenti et l’émotion.

Hors programmation mais tout aussi chargé de sens, le dispositif À la rencontre des anciens mineurs, présenté par le Centre Historique Minier de Lewarde et récompensé par le Prix de l’innovation numérique au SITEM 2025, permettait aux visiteurs de dialoguer avec trois anciens mineurs devenus guides. Grâce à l’intelligence artificielle, chacun pouvait poser une question et découvrir, en réponse, un fragment de mémoire filmée. Une autre manière de faire parler le passé.

Une histoire de mise en scène

Au-delà de la technologie, c’est aussi la narration qui se réinvente.

Avec Lupin, le Palais Garnier devient le théâtre d’une enquête grandeur nature. À l’Hôtel Kergorlay Langsdorff, la White Spirit Murder Party imaginée par 5eacte transforme un hôtel particulier en scène de crime immersive.

Décor monumental pour AURA Invalides : un spectacle immersif sous le dôme des Invalides mêlant vidéo mapping, musique orchestrale et effets lumineux, pensé par Cultival.

Dans un autre registre, Echo 42 de Sculpteur de Rêves proposait une expérience de storytelling audio spatial dans les couloirs de la gare Montparnasse. L’enjeu : inventer des formats culturels où l’émotion prime, sans tablette ni écran, mais avec des comédiens, des odeurs, des voix, des ambiances.

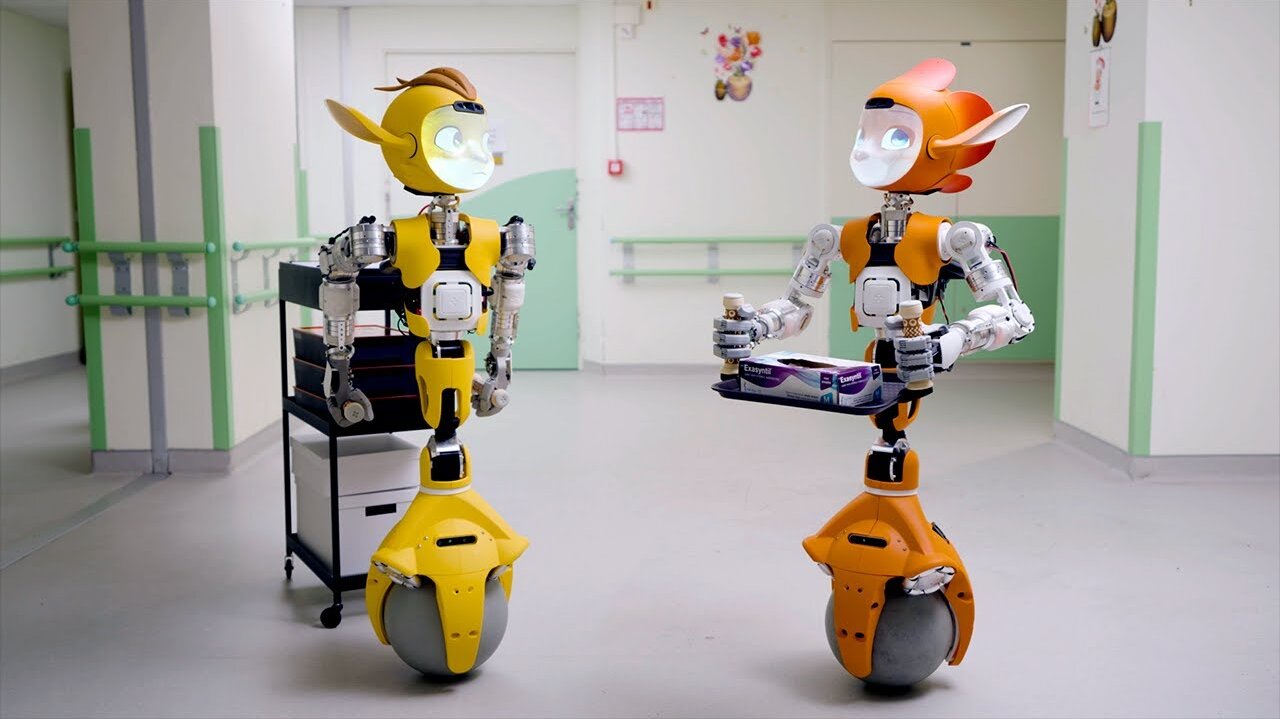

Plus prospectif, le showroom interactif de SPOON présentait les Mirokaï, les personnages d'Enchanted Tools dotés d’intelligence artificielle, conçus pour enrichir la médiation muséale par l’émotion et l’interaction - Prix du meilleur design produit à SXSW 2024.

Mais « Il ne faut pas voir la techno comme un gadget, ni comme un passage obligé », souligne Jérôme Buvat.

Des spectateurs curieux… mais encore hésitants

Si les dispositifs immersifs suscitent l’émerveillement de 71 % des visiteurs (selon le dernier Baromètre des publics des musées et des lieux patrimoniaux, révélé à l’occasion du SITEM), ils soulèvent aussi des questions. 69 % des visiteurs estiment qu’ils isolent plus qu’ils ne rassemblent. Et seuls 28 % accepteraient de payer un supplément pour y accéder.

Des chiffres qui posent la question du modèle économique, mais aussi de l’inclusivité de ces formats. Jérôme Buvat rassure : « On ne remplacera pas un guide conférencier au Louvre demain. Et tant mieux. » L’avenir réside dans l’équilibre subtil entre innovation et transmission.

À rebours des expériences numériques, d’autres formats, plus classiques en apparence, ont d’ailleurs suscité un véritable engouement à la PMW : la visite exclusive du Grand Palais, encore en chantier, sorte d’expédition (rarissime) dans les coulisses d’un monument en transformation : nef rénovée, espaces techniques, défis architecturaux. Même ruée sur la Maison Gainsbourg, explorée par petits groupes avec audioguide : un cadre intimiste, une médiation simple mais qualitative, pour une immersion toute en justesse.

« L’avenir, ce n’est pas un tout technologique. Il faudra que les offres coexistent, en fonction des lieux, des sujets, des publics. Ce qui compte, c’est de proposer une palette de formats », insiste Jérôme Buvat.

Voir plus loin… après demain

En s’appuyant sur le SITEM et sur un maillage territorial grandissant, la Paris Museum Week revendique son rôle de catalyseur. Des ateliers sur la RSE, des débats sur l’externalisation, une réflexion sur l’accessibilité technologique en région : autant de briques pour construire le musée de demain.

« Tout l’enjeu est de combler le vide générationnel entre 18 et 40 ans », précise encore Jérôme Buvat.

En donnant à voir l’éventail des formes possibles de médiation - humaine, sensorielle, interactive - la PMW esquisse le visage d’une culture plus ouverte, plus sensible, plus en prise avec les usages et les attentes du public.

La Paris Museum Week était organisée en partenariat avec Culture For Causes Network (organisateur de la MuseumWeek), Paris Musées, ICOM France, l’OCIM, Business France, et avec le soutien de la French Touch. Certaines expériences étaient proposées en partenariat avec l’association JeDI, fédératrice des expériences immersives.

Baromètre 2025 des publics des musées et des lieux patrimoniaux :

- 56 % des Français ont visité un musée ou site patrimonial au cours des 12 derniers mois.

- 14 % ont testé un parcours immersif payant.

- 76 % estiment que ces dispositifs complètent bien la visite classique.

- 28 % seraient prêts à payer un supplément pour ce type d’expérience.

- 69 % considèrent que les dispositifs immersifs isolent davantage qu’ils ne rassemblent.

--> Baromètre présenté lors du SITEM 2025 en partenariat avec le CLIC (Club Innovation Culture), à consulter dans son intégralité ici.

SITEM 2025 : repenser l’écosystème culturel

Un salon intensifié et enrichi par la Paris Museum Week, qui propulse le SITEM dans une logique 360° pour répondre aux enjeux stratégiques du secteur.

- Plus de 180 exposants, dont 23 % d’exposants internationaux

- Des thématiques clés : Interactivité & digital, Équipement & aménagement, Médiation & gestion des publics, etc.

- 5700 visiteurs de 35 pays différents

- Plus de 2300 auditeurs et 120 conférenciers recensés

À retenir : la Paris Museum Week, au croisement de la médiation culturelle, du MICE et de l’événement professionnel, explore aussi de nouvelles formes de scénographie événementielle.